はじめまして。

koga.ライターのみっちゃんです。

古河に住んで20年になります。このkoga note.を通じて、みなさんのお役に立てればと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

まず1回目の投稿は、最近さまざまな取り組みをされている福法寺さんを取材してみました。

真宗大谷派 福法寺さんは、古河第一小学校の隣にあります。

第二十七世住職の石川さんにお話を伺いました。

お寺ではその土地の地名を山号などのお寺の名前の一部に使う場合があるとか。

福法寺さんは元々現在の品川にあり、武蔵国荏原郡亀嶋(現在の東京都品川区)から下総国印幡郡佐倉(現在の千葉県佐倉市)に移り、そして現在の古河市中央町へと落ち着いたそうです。

なぜこのような経緯を辿ったのかは住職もわからない、とのこと。

なぜなら、お寺では火を使う場面が多く昔から火事になる事が多々あり文献などが残っていない事も多いそうです。

【今でも残る福法寺山門・乾門(古河市指定有形文化財)】

古河城の山門・乾(いぬい)門(古河市指定有形文化財)

旧古河城の現存する貴重な遺構の一つである「二の丸御殿乾門」。

山門はもと古河城内にあり乾門(いぬいもん。十二支に出てくる戌亥(いぬい)で北西の方角を指します。)と呼ばれた城門を、明治六年(一八七三年)古河城取り壊しの際、檀家が当寺に移築して寄進したものです。

古河城の数少ない貴重な遺構(昔の構築物が残った物)の一つに城門としては異質な蟇股(かえるまた)があります。

※蟇股(かえるまた)とは

横木に設置し荷重を分散して支えるために下側が広くなっている部材の事です。

その形がかえるの股のように見えることから「蟇股(かえるまた)」と呼ばれるようになったそうです。

乾門の蟇股(かえるまた)

移築は今から130年以上前の出来事。元々古河城内にあったものですから実際にはもっと長い年月が経っています。

建築物として希少性はあるのですが、経年劣化を避ける事は出来ません。

時代の変化に伴い維持管理していく事も容易ではなくなってきているのも現状です。

数年前は小学生も乾門を見に来て住職が話をした事もあったそうですが、今ではそんな光景も無くなってしまったとの事です。

【お寺の役割とは?】

お寺とは、亡くなった人のための場所だと思っていませんか?

そもそもお寺とは生きてる人のためにあり宗派の教えを学ぶ場所なんですよと教えてくださいまし た。

これには私もとても驚きました。ですが、冷静に考え元を辿れば最初は仏教からが始まりです。

「お寺は、特別な場所ではなく喜怒哀楽を共にし生活の一部に入るような、みんなの日常であって ほしい、そういう場所なんです。」

と、どこか懐かしい思いに馳せるような穏やかな表情で住職の石川さんは話してくれました。

その昔それは当たり前でした。

核家族化となりおじいちゃんおばあちゃんのいない家庭が増え、そういう教えを受け継ぐ事もいつしか無くなってしまったのです。

【新しい試み、地域に開かれたイベントの開催】

昨年のイベントの開催の様子

人と人との関わりが希薄になってしまった今だからこそ住職はずっと“何かやりたいけどどうしたら良いだろう?”と悶々としていた時期があったそうです。

そんな時、とある方とのご縁が繋がりイベント開催が出来る運びとなったそうです。

そして3年目となるイベントを今年もやります!

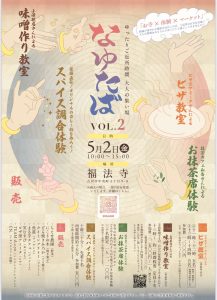

お寺×体験×マーケット

「なゆたばvol.2」 令和7年5月2日(金)10時〜15時 於:福法寺

~なゆたばの由来~

イベントの名前に込めた願いは「なゆた=那由多」でサンスクリット語が起源の数量の単位です。私達が知る億・兆・京などを超えた大きな数量の単位を意味して、総じてとても大きな数を意味します。「ば=場」で、そもそものお寺の在り方で多く(なゆた)の人々が行き交うコミュニケーションの場所(ば)を取り戻そうという願いがあります。

場の提供を通して人と人のコミュニケーションが希薄になっている現代社会に対して見つめ直すきっかけになってほしいと願っているそうです。

〜住職よりメッセージ〜

さまざまな体験コーナーやキッチンカーも来ます。

連休中日の平日開催ですので大人の方が楽しめる内容です。楽しみにしている方もたくさんいますので癒されに来てください!

イベントでは、住職の石川さんによるカレースパイス講座や

事前予約の味噌づくり教室など、さまざまな催しがあるそうです!

そしてこの「なゆたば」だけでなく、日常でも通える楽しい催しは他にもまだまだあります。

【イベントの他にも定期的に開催されている教室】

毎月一回開催の「書写の教室」(写経)や

季節に合わせた年4回開催の春夏秋冬の季節ヨガ。

その他、土曜日午後開催が決定した生まれたばかりのほやほや“書道”も加わりました。

詳細日時はInstagramでも確認が出来ますので是非チェックしてみて下さいね。

このようにお寺でイベント開催が出来るようになった事も時代の背景でしょう。

福法寺さんが出来ることの可能性はまだまだこれからです!! みなさんどうぞお見逃しなく!

【変わりゆくもの・変わらないもの】

本堂にある掃除用具

昨今の流行りとでも言うのでしょうか。

樹木葬や海洋散骨といった言葉を目にしたり耳にしたりする方も多くなった事と思います。

福法寺さんでも例外ではなく身近な事になりつつあり、亡くなられた方のそのご家族とお寺との関わり方にも変化が出始めています。

そして変わらないものは、年3回ある本堂のお掃除です。

春彼岸前、お盆前、11月の法要前に仏具や窓掃除をします。

これはお寺に関係のある方たちの協力によるもので、朝8時頃から始まり2〜3時間かけて綺麗に磨かれます。

こういう事を知るだけでも見る目が変わりますね。

【おわりに】

住職石川さんのセンスが光る室内のいけばなたち

石川さんは第二十七世住職であり三男一女の父親でもあります。

ご子息ご息女がどのような道を選択するのかはその意思に任せており、やりたい事をやらせているそうです。

住職も、一般社会人として一般企業で勤務された経験をお持ちです。

畑違いの事を経験されたからこそ視点や思考に柔軟性があるのかもしれません。

未来の事はわかりませんが、住職がイベントを実現したようにお寺の在り方も時代と共に変化していくのかもしれません。

人を大切にし、人を重んじる住職。

今後の福法寺さんが益々楽しみでなりません。

お忙しい中、取材にご協力いただきありがとうございました。

(ライター:みっちゃん)

真宗大谷派 福法寺(旧古河城二の丸御殿乾門)

〒306-0033 茨城県古河市中央町3丁目9−8

電話: 0280-22-3205

インスタグラム:@welcome.fukuhouji